На днях на своей странице в ВКонтакте https://vk.com/wall279312187_7490 свое мнение об экскурсионной деятельности заповедника «Шульган-Таш» опубликовала Флюра Юмагужина – жительница заповедной деревни Гадельгареево. Её заинтересовала передача радио «Юлдаш», где слушатель из Бурзянского района выразил недовольство тем, что пещеру Шульган-Таш почему-то называют Каповой.

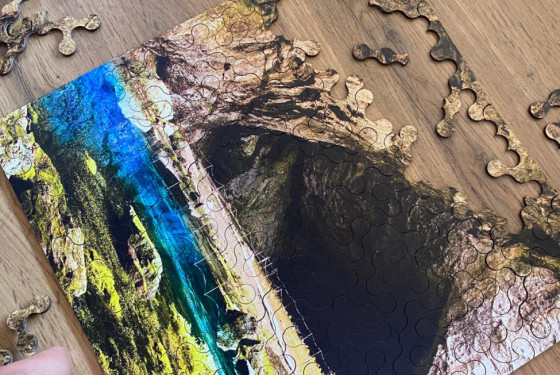

Официально заявляем, что для обозначения пещеры уже не менее 255 лет используются два названия – Шульган-Таш и Капова. Они равноценно нами применяются и во время экскурсии уточняются экскурсоводом – что же они означают. Названия топонимическим объектам даются местными жителями или впервые описавшими их учеными, или картографами. Первое известное письменное описание «пещеры в Суюльгане» принадлежит Петру Рычкову – историку, географу, краеведу, члену-корреспонденту Российской Академии наук. Его статья «Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер, в Башкирии находящихся, за славную и наибольшую почитается» была опубликована в марте 1760 года в журнале «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». Примечательно, что эта работа считается первой научной работой по карсту России. Считающееся русским название «Капова пещера» принадлежит другому знаменитому российскому исследователю, который тоже в 1770 году описал пещеру – Ивану Лепехину. Есть интересное предположение. Арабское слово «капуа» означает пещеру и таким названием упоминалась крупная пещера Урала в рукописях путешественника Ахмеда-ибн-Фадлана, который посетил башкирские земли в Х веке. Возможно, русский ученый XVIII века был знаком с трудами арабского путешественника.

Название прекрасной речки Шульганки, вытекающей из Голубого озера Шульган-Таша, многими применяется с уменьшительно-ласкательным суффиксом, что никак не влияет на её стремительность, силу и мощь.

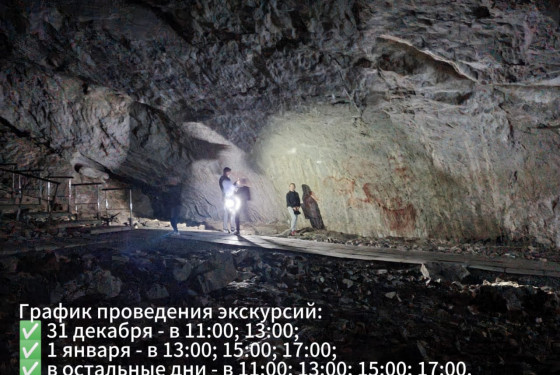

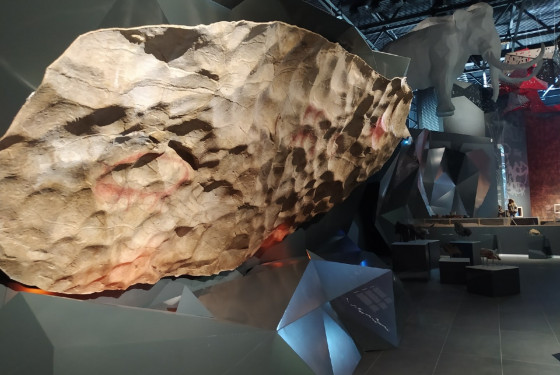

Упоминаемый Ф. Юмагужиной «Ҡәһҡәһә күҙе» – «Глаз Кахкахи (главного дива Шульгана из эпоса «Урал батыр») относится к парейдолии – феномену, при котором некоторые люди способны видеть в предметах образы (например, облака в форме животных, узоры на древесине и т.д.). Мы же называем это «глаз дракона» и не всегда показываем – время для экскурсий ограниченное, а подобных образов в пещере и на территории музейно-экскурсионного комплекса (МЭК) очень много, а еще больше посетителей, которые с нетерпением ждут своей очереди. Лекции готовятся в сжатой форме, для дополнения знаний в МЭК заповедника есть Музей пещеры и 8 экспозиций по башкирскому эпосу. На сопредельной территории есть современный историко-культурный музейный комплекс Башкультнаследия, который во время экскурсий демонстрирует на широком экране специально подготовленный мультипликационный фильм об эпосе.

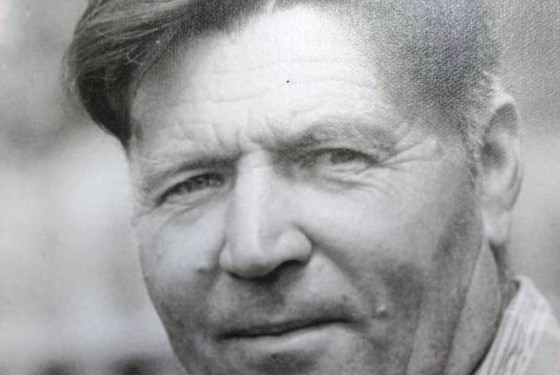

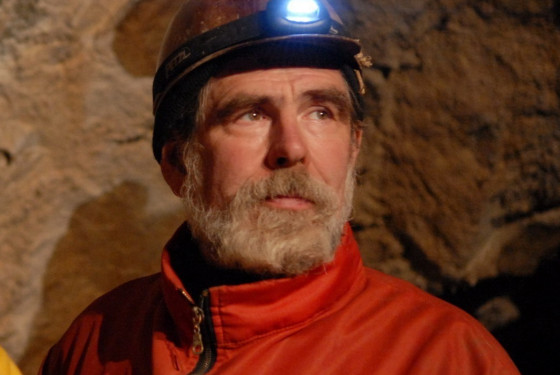

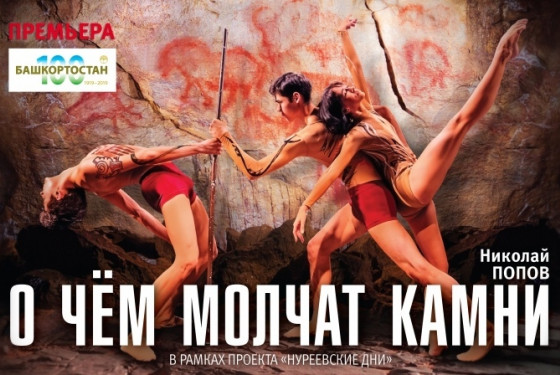

Не рассказывать об истории открытия наскальной живописи научным сотрудником учреждения Александром Рюминым, извините, невозможно. Напоминаем, именно НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ пещеры Шульган-Таш 12 июля текущего года внесена во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, а выдающееся в истории Башкортостана открытие сделал в январе 1959 года наш сотрудник А.В. Рюмин. Память о нем достойна увековечивания.

Администрация заповедника не инициировала присвоение имени первооткрывателя А. Рюмина пещере. Но мы поддержали предложение М.Г. Рахимова увековечить имя первооткрывателя в названии заповедника и учреждения, им управляющего: «государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» имени А. В. Рюмина». Это не скрывалось от общественности, об этом мы сообщали в официальных источниках с целью услышать мнение людей, прежде всего местных жителей. К сожалению, сделать это пока не удалось.

В комментариях под репостом статьи Ф. Юмагужиной на официальной страницы районной газеты «Тан» https://vk.com/wall-13580677_117438 есть комментарий Ф.Т.: «… Наша история будет утеряна из-за обогащения ложной информацией нашего Шульгана, которая продана Франции или куда-то еще». Если бы внимательно отнеслись к названию заповедника, всякий бы увидел слово «государственный». Заповедник и находящиеся на его территории объекты находятся под охраной нашего государства и никак не могут принадлежать частным лицам, тем более иным странам! Начиная с 1985 года было уже 6 неудачных попыток переподчинить пещеру, только федеральное законодательство не позволило это сделать.

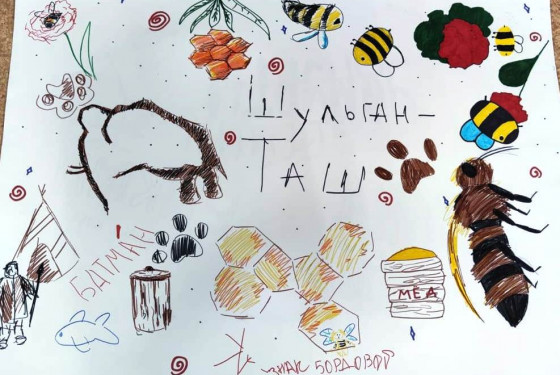

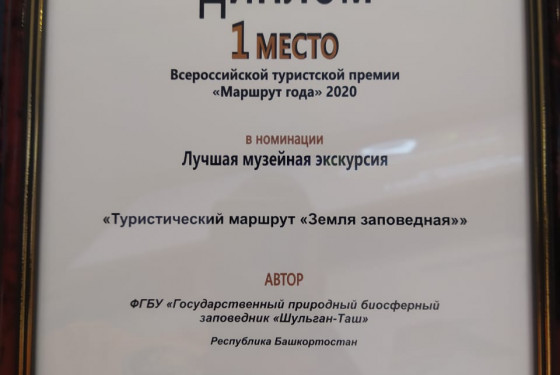

Автор также указывает, что руководство историко-культурного музейного комплекса занимается восстановлением старинных названий этой местности, и призывает сотрудников природного заповедника присоединиться к этому началу и рассказывать туристам связанную с эпосами лекцию, называть правильно топонимические названия. Тем не менее, автор забыл указать, что по экскурсионной тропе, ведущей к пещере, в 8 местах установлены экспозиции по эпосу «Урал батыр». Если позволяет турпоток, экскурсоводы вкратце рассказывают об эпосе и связанные с этими местами легенды. А вот продвижением уже оформленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Земля Урал батыра», великих эпосов «Урал батыр» и «Акбузат» в рамках уставных задач успешно занимается Башкультнаследие. Например, у озера Йылкысыккан создается экскурсионная зона, где учителя башкирского языка, студенты, представители сообщества «Агинэйзэр» могут ознакомить гостей с легендами, преданиями и эпосами. Ежегодно проводятся яркие этнографические мероприятия на этой сопредельной с нашим заповедником территории. Мы с Башкультнаследием плотно сотрудничаем.

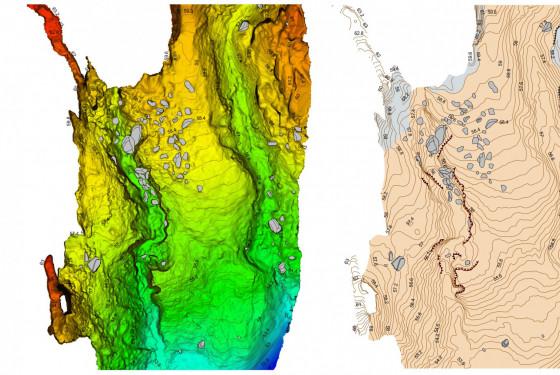

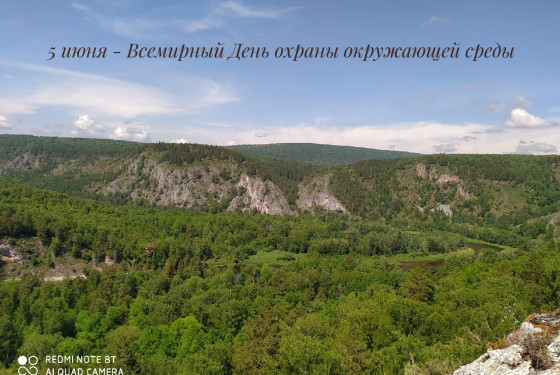

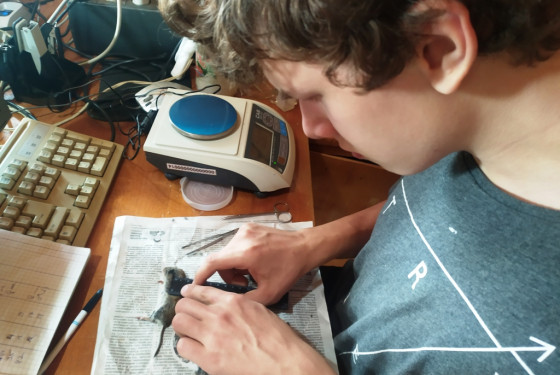

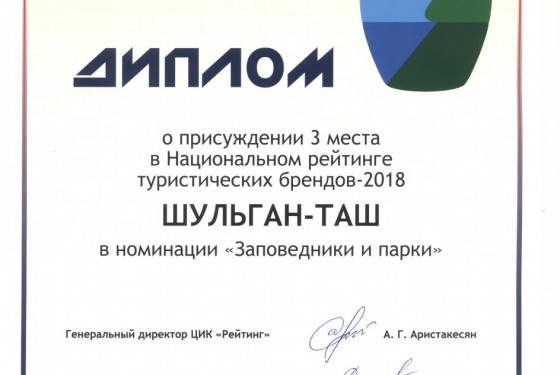

У государственного природного заповедника немного другие цели и задачи. Нам целесообразнее направить внимание на проблему сохранения самой знаменитой пещеры и популяции бурзянской бортевой пчелы и бортничества. Они давно в мире получили признание, но проблем всё больше.

В заключении обращаемся к патриотам нашей республики. Каждый год весной мы ищем активных, эрудированных, коммуникабельных, любящих родной край, ценящих бурзянскую бортевую пчелу, уважающих, знающих башкирский фольклор молодых людей для работы экскурсоводами в летнее время. У вас будет прекрасная возможность знакомить гостей и рассказывать им о нашем замечательном природном уголке, фольклоре, эпосе, традициях, топонимике, научных исследованиях.